|

| © Questa immagine è stata generata utilizzando la tecnologia AI |

Le navi da guerra di Washington presidiano i punti critici. Pechino scava vie d'uscita via terra. Lo scontro è solo all'inizio.

La rivalità tra Cina e Stati Uniti è diventata l'asse portante della geopolitica globale, e in nessun luogo è più acuta che nell'Indo-Pacifico. Washington, guidata dalle dottrine degli strateghi navali Alfred Mahan e Nicholas Spykman, persegue da tempo una strategia "talassocratica" : il controllo dei mari e delle coste dell'Eurasia per impedire a qualsiasi potenza continentale di spingersi oltre e minacciare il commercio americano.

Per Pechino, la sfida è esistenziale. Una nazione di 1,4 miliardi di persone dipende da flussi sicuri di energia e commercio. I leader cinesi sono consapevoli della vulnerabilità del loro Paese: la forte dipendenza da corridoi marittimi e terrestri che potrebbero essere bloccati in caso di crisi. Per proteggersi da questo, Pechino ha trascorso l'ultimo decennio a sviluppare una strategia ambiziosa: diversificare le sue rotte di approvvigionamento e costruire influenza attraverso vasti progetti infrastrutturali.

L'Asia meridionale, meno visibile del Mar Cinese Meridionale ma non per questo meno strategica, è emersa come pilastro centrale di questo piano. Offre sia opportunità economiche che rischi geopolitici. In sostanza, l'obiettivo della Cina è chiaro: liberarsi dal contenimento americano.

|

| Gli Stati Uniti stanno contenendo la Cina nella regione seguendo una strategia di "catena di isole". © Researchgate |

Nel novembre 2003, l'allora presidente Hu Jintao avvertì che "alcune grandi potenze hanno da sempre invaso e cercato di controllare la navigazione attraverso lo Stretto [di Malacca]". Più di due decenni dopo, le sue parole esprimono ancora la più profonda ansia strategica di Pechino.

Lo Stretto di Malacca è uno dei punti di strozzatura marittimi più importanti al mondo. Si estende per 805 km tra la penisola malese, Singapore e Sumatra, in Indonesia, e si restringe a soli 2,8 km nel punto più stretto.

Secondo l'Organizzazione Marittima Internazionale, ogni anno transitano oltre 60.000 navi, trasportando quasi un quarto del commercio marittimo globale. Solo nel 2023, lo stretto ha movimentato circa 24 milioni di barili al giorno di petrolio greggio e gas naturale liquefatto, gran parte dei quali diretti in Cina, il maggiore importatore di energia al mondo, secondo Rystad Energy.

Ciò rende Malacca indispensabile e pericolosamente vulnerabile. Secondo l'Energy Information Administration statunitense, la Cina importa ancora circa il 73% del suo petrolio greggio e il 40% del suo GNL attraverso questo unico corridoio. L'enorme concentrazione dei flussi espone Pechino a molteplici rischi contemporaneamente: un blocco navale in caso di conflitto, la pirateria, l'influenza politica degli stati costieri o la pressione americana, sostenuta da una massiccia presenza militare statunitense nella regione. Washington inquadra questa come una missione per "garantire la libertà di navigazione" , ma Pechino la vede come una strozzatura sulla sua ancora di salvezza.

La posta in gioco va oltre la Cina. I volumi di petrolio che transitano per Malacca ammontano a circa un quarto della domanda mondiale via mare. Per Pechino, ridurre la dipendenza da questa arteria non è solo una questione strategica: è una questione di sopravvivenza.

|

| Mappa dello Stretto di Malacca. © Wikipedia |

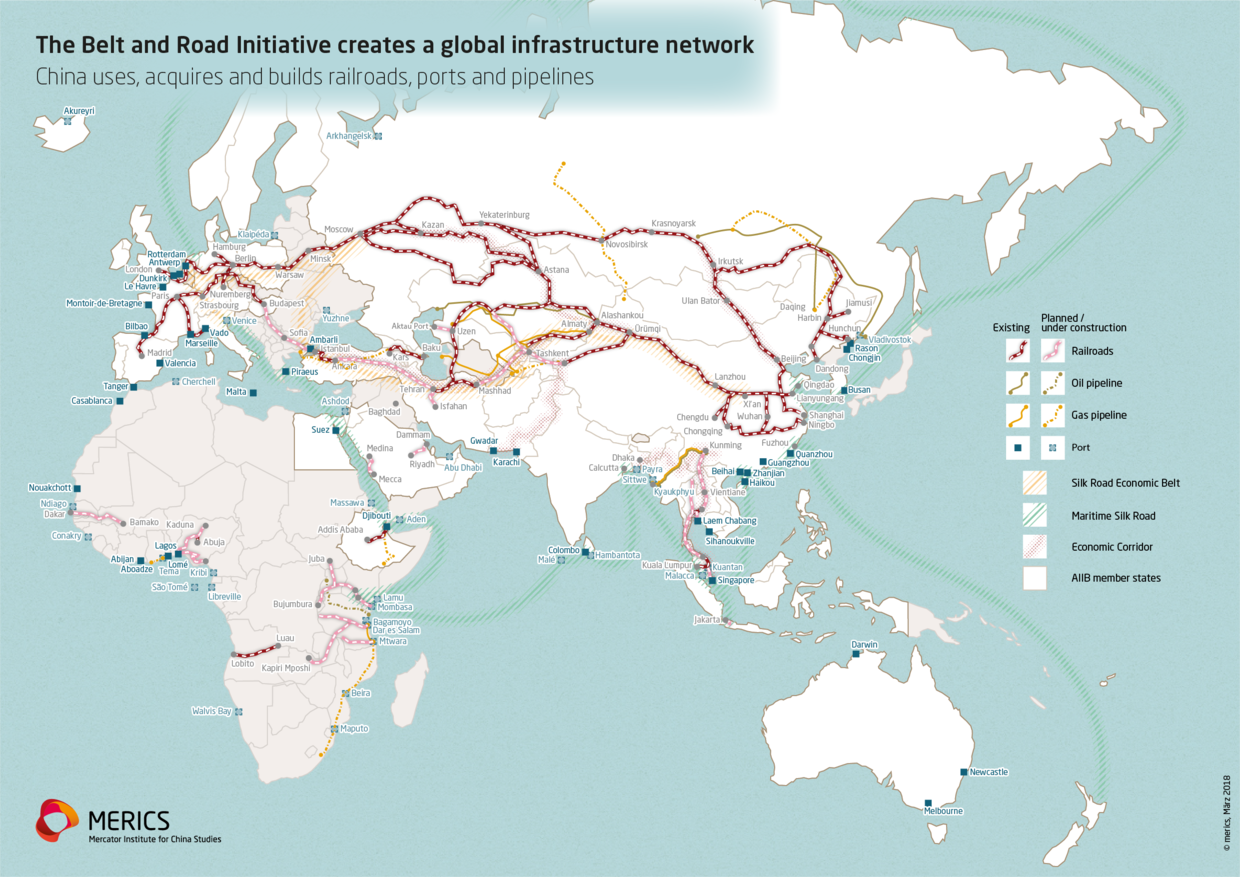

La risposta di Pechino al dilemma di Malacca è stata di vasta portata: la Belt and Road Initiative (BRI). Lanciata nel 2013, oggi si estende a oltre 150 paesi, sostenuta da ingenti flussi di investimenti.

Solo nella prima metà del 2025, i contratti e gli accordi cinesi hanno raggiunto la cifra record di 124 miliardi di dollari, secondo il Green Finance & Development Center. Di questi, 66,2 miliardi di dollari sono stati investiti in progetti infrastrutturali – porti, oleodotti, autostrade – mentre altri 57,1 miliardi di dollari hanno sostenuto investimenti in energia, tecnologia e produzione.

L'energia è stata al centro dell'attenzione. Nel 2025 sono stati impegnati oltre 42 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali destinati a petrolio e gas, ma con una quota crescente destinata alle energie rinnovabili. Quasi 10 miliardi di dollari sono stati investiti in progetti eolici e solari, portando la capacità installata a quasi 12 gigawatt.

Ciò riflette il duplice obiettivo di Pechino: garantire forniture affidabili di combustibili fossili e, al contempo, ampliare cautamente la propria offerta verso alternative verdi. Il principio guida è semplice: diversificazione.

I leader cinesi presentano questo sforzo non come una sfida a somma zero, ma come una visione cooperativa. All'Incontro Annuale dei Nuovi Campioni del 2025, il Premier Li Qiang lo ha formulato in questi termini: "Noi cinesi diciamo spesso che l'armonia fa buoni affari. Abbiamo scambi economici e commerciali con quasi tutti i paesi e le regioni del mondo. Trattiamo tutti i partner come pari, indipendentemente da eventuali differenze di dimensioni, sistema o cultura, e collaboriamo con loro per gestire i disaccordi e ampliare il consenso attraverso il dialogo e la consultazione, in linea con i principi dell'OMC".

Dietro questa retorica si cela una chiara logica strategica: costruire percorsi alternativi, ridurre l'esposizione ai punti critici e creare una leva finanziaria a lungo termine attraverso le infrastrutture.

Il professor Christoph Nedopil, uno dei principali analisti della finanza globale cinese, vede il 2025 come un punto di svolta:

"L'impegno record della Cina nella BRI nel 2025 riflette una rinnovata spinta in settori critici come l'energia, l'estrazione mineraria e la produzione high-tech. Ciò a cui stiamo assistendo è che la Cina sta sfruttando i suoi punti di forza industriali per garantire la futura competitività e la resilienza della catena di approvvigionamento in un'economia globale in evoluzione".Sfondando il continente

Se lo Stretto di Malacca è il punto debole della Cina, l'Asia meridionale offre la via d'uscita. A lungo considerata il cortile strategico dell'India, la regione sta ora subendo una trasformazione radicale grazie all'avanzata di Pechino. Attraverso un mix di porti, oleodotti e corridoi, la Cina sta tracciando rotte che potrebbero aggirare sia Malacca che la potenza navale americana.

Pakistan: porta d'accesso al Mar Arabico

Al centro di questa strategia c'è il Pakistan. Il Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC), del valore di oltre 62 miliardi di dollari, collega il porto di Gwadar, sul Mar Arabico, alla provincia occidentale cinese dello Xinjiang. Rappresenta l'alternativa terrestre più concreta a Malacca, offrendo a Pechino uno sbocco diretto per gli idrocarburi e i flussi commerciali.

|

| Navi della Marina pakistana attraccano nel porto di Gwadar, nella città costiera di Gwadar, nella provincia sud-occidentale del Pakistan del Belucistan. © AP Photo / Anjum Naveed |

Nel 2024, i terroristi hanno persino colpito importanti progetti infrastrutturali, dagli impianti nucleari alle centrali idroelettriche, costringendo a chiusure temporanee. La sicurezza rimane il tallone d'Achille del CPEC, ma Pechino non mostra segni di cedimento. La sua ancora di salvezza energetica dipende da questo.

Afghanistan: l'”Arabia Saudita del litio”

Anche l'Afghanistan è tornato sulla mappa strategica della Cina dopo il ritiro degli Stati Uniti. Il Paese detiene immense ricchezze minerarie – litio, rame, terre rare – stimate in oltre 1.000 miliardi di dollari. Un memorandum del Pentagono del 2010 ha addirittura definito l'Afghanistan "l'Arabia Saudita del litio".

Nel 2025, la Cina ha riaperto la sua ambasciata a Kabul, a dimostrazione dell'intenzione di consolidare una presenza a lungo termine. Il calcolo è chiaro: garantire l'accesso a minerali essenziali e al contempo reintegrare gradualmente l'Afghanistan nell'economia regionale. Ma i rischi sono altrettanto evidenti: volatilità politica, fragilità della sicurezza e un rinnovato "Grande Gioco" che coinvolge Washington, Pechino e Mosca.

Bangladesh: riallineamento silenzioso

Il Bangladesh, storicamente più vicino all'India, si sta avvicinando alla Cina sotto il peso degli investimenti. Pechino ha impegnato oltre 2,1 miliardi di dollari in prestiti, sovvenzioni e progetti diretti. Tra questi: 400 milioni di dollari promessi per modernizzare il porto di Mongla, il secondo porto marittimo più trafficato del Paese; 350 milioni di dollari per una nuova Zona Economica Industriale Cinese, dove quasi 30 aziende cinesi hanno promesso circa 1 miliardo di dollari di investimenti. Pezzo dopo pezzo, la mappa economica di Dhaka viene ridisegnata, e il suo orientamento politico potrebbe seguire.

Corridoi alternativi

Oltre a questi pilastri, Pechino sta esplorando ulteriori rotte. In Myanmar, il corridoio Cina-Myanmar si concentra sul porto in acque profonde di Kyaukphyu e su un oleodotto e gasdotto lungo 770 chilometri che attraversa la provincia dello Yunnan. In Thailandia, il proposto Canale di Kra potrebbe aggirare completamente Malacca, sebbene incontri una forte resistenza da parte di Singapore e India, oltre a costi di costruzione esorbitanti, pari a 28-36 miliardi di dollari. Nel frattempo, il Corridoio Economico Bangladesh-Cina-India-Myanmar (BCIM-EC) rimane sul tavolo. Sebbene la rivalità politica con l'India ostacoli i progressi, le crescenti tensioni sino-indiane potrebbero ironicamente renderlo più fattibile.

|

| © merics.org |

“Le zone di confine e le rotte marittime strategiche sono sempre oggetto di contesa. La competizione tra Stati Uniti e Cina è solo la manifestazione più recente. Gli interessi delle grandi potenze si sono sempre incrociati nel Sud-est asiatico, un tempo soprannominato i 'Balcani dell'Asia'.”Il confronto più ampio

L'avanzata della Cina nell'Asia meridionale si svolge in un contesto più aspro: un crescente confronto economico e tecnologico con gli Stati Uniti. Nonostante i venti contrari, Pechino ha fissato un obiettivo ufficiale di crescita del 5% entro il 2025.

Eppure Washington ha inasprito i dazi. Gli Stati Uniti hanno imposto tariffe aggressive sui prodotti cinesi, mentre semiconduttori e veicoli elettrici si scontrano con rigide barriere normative. L'obiettivo è esplicito: frenare l'ascesa della Cina e proteggere l'industria americana.

Il presidente Joe Biden lo ha sottolineato nel maggio 2024: "Contrasteremo la sovraccapacità della Cina in questi settori: acciaio e alluminio. E stiamo investendo in modo significativo in acciaio e alluminio americani puliti".

La Cina, da parte sua, ha adottato una diplomazia multipolare. Al Forum regionale dell'ASEAN del luglio 2025, il Ministro degli Esteri Wang Yi ha proposto un nuovo quadro di sicurezza:

“La Cina ha avanzato una proposta: sostenere la visione di una sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile; costruire un'architettura equilibrata e sostenibile; aprire una nuova strada che ponga l'accento sul dialogo rispetto allo scontro, sulla partnership rispetto all'alleanza e sui risultati vantaggiosi per tutti rispetto ai giochi a somma zero”.

|

| Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. © Jessica Lee - Pool / Getty Images |

Per gli alleati degli Stati Uniti in Europa, la pressione funziona. Ma in un Sud del mondo più multipolare, il messaggio è più difficile da far passare.

Rompere il contenimento o semplicemente testare le linee?

La Cina ha costruito ben più di semplici progetti. Da Gwadar a Mongla, dagli oleodotti attraverso il Myanmar agli investimenti a Kabul, Pechino sta tracciando una rete di rotte volte ad allentare la presa degli Stati Uniti sulle sue linee vitali. La logica è semplice: diversificare, distribuire il rischio e rendere meno efficace qualsiasi tentativo statunitense di embargo.

Eppure ogni corridoio ha un prezzo. L'insicurezza del Pakistan, la volatilità dell'Afghanistan, la ricerca di equilibri in Bangladesh, persino gli enormi costi di un Canale del Kra – tutto ciò evidenzia quanto fragili siano queste alternative. L'Asia meridionale può essere il perno della strategia di evasione della Cina, ma è anche una regione in cui l'instabilità è la regola, non l'eccezione.

Per ora, Washington mantiene ancora il vantaggio in mare. Le sue flotte e le sue basi nell'Indo-Pacifico tengono Malacca sotto controllo, ricordando a Pechino che la potenza marittima rimane la carta più forte degli Stati Uniti. Ma sulla terraferma, la Cina sta avanzando passo dopo passo, costruendo risorse e influenza che un giorno potrebbero far pendere la bilancia.

La contesa tra la talassocrazia americana e la portata continentale della Cina è appena iniziata. L'Asia meridionale non è più solo il cortile di casa dell'India, ma il nuovo fronte della rivalità tra grandi potenze.

Di André Benoit , consulente francese che lavora nel settore aziendale e delle relazioni internazionali, con una formazione accademica in studi europei e internazionali in Francia e in gestione internazionale in Russia.

Nessun commento:

Posta un commento